Geben sind folgende Tabellen für Knoten, Speicherbehälter und Rohre eines fiktiven Trinkwasserversorgungsnetzes:

Verbrauchs- und Zwischenknoten:

ID |

X [m] |

Y [m] |

Z [m] |

Q[l/s] |

|---|---|---|---|---|

1 |

1000 |

600 |

140 |

0 |

2 |

1900 |

900 |

153 |

0 |

3 |

0 |

700 |

135 |

25 |

4 |

1100 |

1300 |

145 |

30 |

5 |

2400 |

1500 |

130 |

40 |

Speicherbehälter:

ID |

X [m] |

Y [m] |

Z [m] |

Q[l/s] |

|---|---|---|---|---|

R1 |

1900 |

0 |

180 |

- |

Rohrleitungen:

ID |

VON |

NACH |

L [m] |

D [mm] |

k [mm] |

|---|---|---|---|---|---|

1 |

2 |

4 |

250 |

0,1 |

|

2 |

R1 |

2 |

300 |

0,1 |

|

3 |

1 |

3 |

200 |

1 |

|

4 |

1 |

4 |

200 |

2 |

|

5 |

2 |

5 |

200 |

1 |

Aufgabe 1.1:

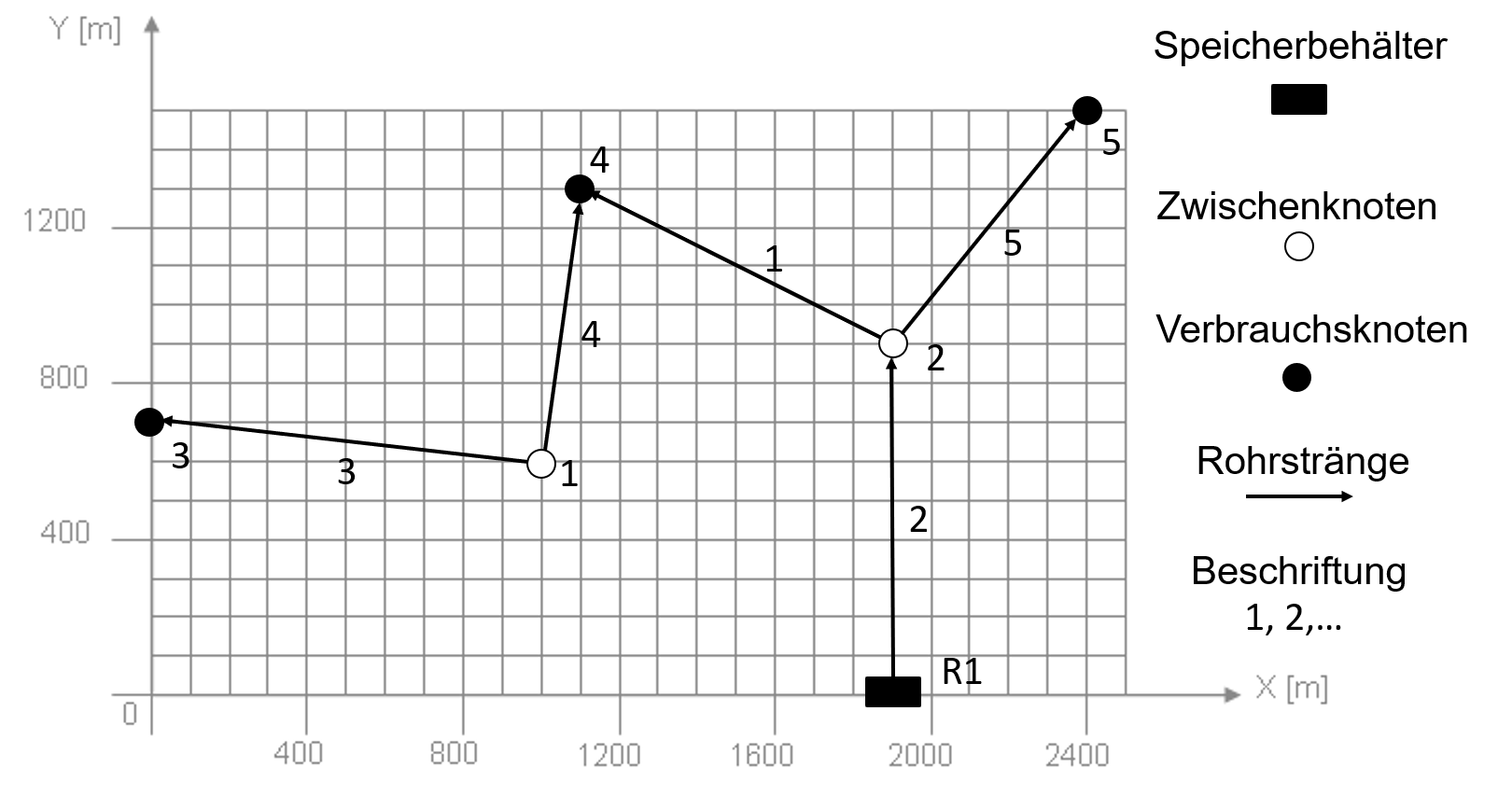

Zeichnen Die den Netzplan unter Verwendung der folgenden Symbole:

|

Aufgabe 1.2:

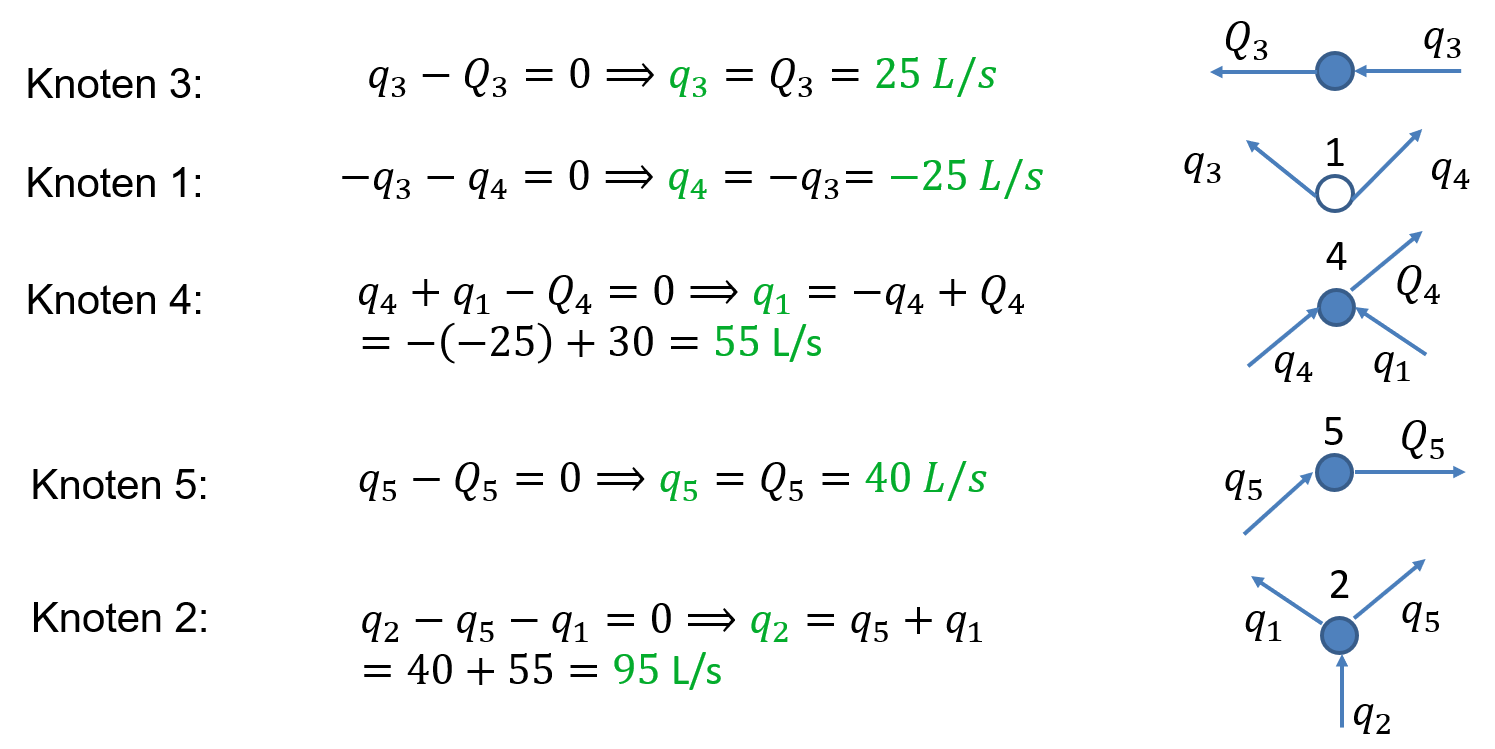

Berechnen Sie die Durchflüsse in den Rohrleitungen. Verwenden Sie dazu die Kontinuitätsgleichung

Die Kontinuitätsbeziehung an den Knoten liefert die Durchflüsse in den Kanten. Begonnen wird dazu an den äußeren Knoten, an die nur ein Rohr anschließt ("Blätter" in der "Baumstruktur"). Hier also die Knoten 3 und 5. Damit sind dann die Flüsse in den Kanten 3 und 5 bekannt. Denkt man sich die Kanten mit bekannten Flüssen vom Graphen entfernt, ist Knoten 1 neuer Endknoten (Blatt), so dass der Durchfluss in Knoten 4 ermittelt werden kann. Damit ist auch der Durchfluss in Kante 1 ermittelbar. Damit wird Knoten 2 zum Endknoten und es kann schließlich der Durchfluss in Kante 2 berechnet werden. Der Ablauf der Berechnung folgt einer gewissen Abbaustrategie der Endstränge. Die Richtung ist von den Blättern zur Wurzel. In der computergesteuerten Netzberechnung würden sämtliche Flüsse durch Lösen eines linearen Gleichungssystems ermittelt werden. Eine wichtige Voraussetzung für die Lösbarkeit ist, dass die Anzahl der Verbrauchs- und Zwischenknoten der Anzahl der Rohrleitungen entspricht (hier jeweils fünf).

|

Aufgabe 1.3:

Berechnen Sie die Druckverluste in den Rohrleitungen. Verwenden Sie dazu die Eingabemaske unter https://wnet.cosvega.de/hilfe/html. Achten Sie dabei aus die korrekte Einheit für die Durchflüsse.

Die Rohrlängen könne aus der Skizze unter Beachtung des Maßstabs gemessen oder aus den Koordinaten des jeweiligen Anfangs- und Endknotens berechnet werden (Pythagoras!).

Berechnete Werte in grün. |

Berechnen Sie die Potenzial- und Druckhöhen an den Knoten. Beginnen Sie dazu am Wurzelknoten R1.

Die Berechnung der Potenzial- und Druckhöhen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Durchflussberechnung. Begonnen wird am Knoten mit gegebener Potenzialhöhe, dem Wurzelknoten R1. Die Potenzialhöhe des unterstrom gelegenen Knotens an einem Leitungsstrang ergibt sich dann einfach durch Abziehen des Druckverlustes (siehe Bernoulli-Gleichung). Die Richtung ist als von der Wurzel zu den Blättern. Im Beispiel wird also von der Potenzialhöhe 180m am Knoten R1 der Druckverlust im Strang 2 abgezogen, so dass sich am Knoten 2 die Potenzialhöhe 180m - 4,74 m = 175,26 m ergibt. Die Druckhöhe erhält man durch Abziehen der geod. Höhe von der Potenzialhöhe p/γ = 175,26m - 153m = 22,26m. Der Druck in bar folgt nach Multiplikation mit der Wichte γ. Die Wichte des Wassers ergibt sich aus der Multiplikation der Dichte ρ (1000,3 kg/m3 bei 10°C ) mit der Erdbeschleunigung (Annahme: 9,81 m/s2). Am Knoten 2 folgt demnach:

Die Berechnung der Druckhöhen der übrigen Knoten erfolgt analog (nach Bernoulli ohne Geschwindigkeitshöhe):

|

||||||||||||||||||||||||||||||