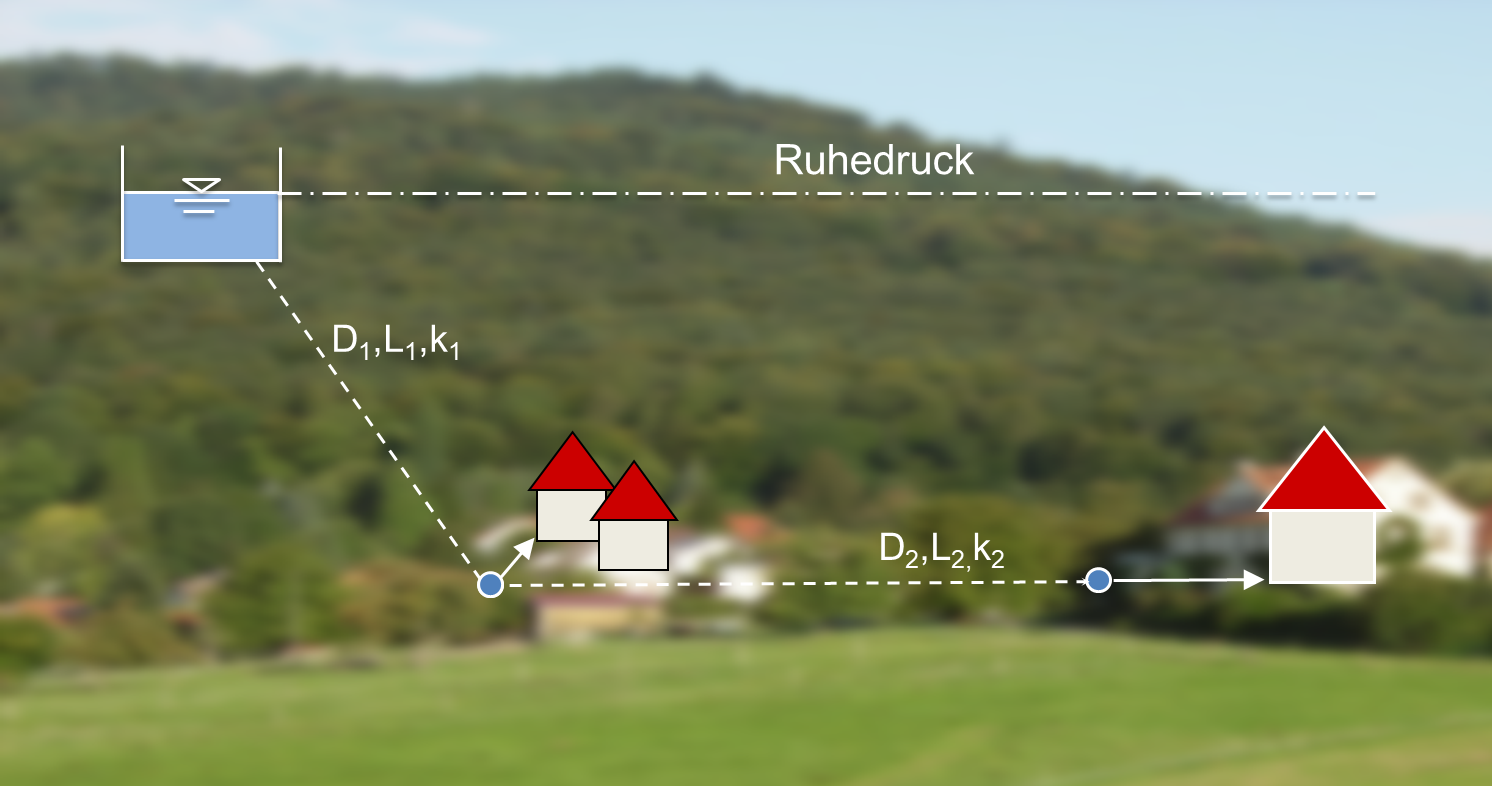

Für die Rohrnetzberechnung ist die Abbildung des realen Systems in einem Modell erforderlich. Die folgende Abbildung zeigt sehr stark vereinfacht die Versorgung von zwei kleinen Siedlungseinheiten über eine Stichleitung aus einem Hochbehälter. Die Leitung beseht aus zwei Abschnitten:

1. Abschnitt: Behälter -> Entnahmestelle 1 mit dem Rohrdurchmesser D1 und der Rohrlänge L1

2. Abschnitt: Entnahmestelle 1 -> Entnahmestelle 2 mit dem Rohrdurchmesser D2 und der Rohrlänge L2.

Im Ruhezustand (keine Entnahmen und kein Durchfluss in den Rohren) entspricht der Druck im gesamten Leitungssystem dem Ruhedruck, der hier über die Höhe des Wasserspiegels im Speicherbehälter definiert ist.

Finden nun Entnahmen an den beiden Hausanschlüssen statt sinkt der Druck in infolge der Reibungsdruckverluste, die in den nun durchströmten Leitungen auftreten. Generell unterschieden werden kontinuierliche Druckverluste, die durch interne Reibung und Reibung des Wasser mit der Rohrwand entstehen, von lokalen Verlusten verursacht durch Rohrkrümmer, Einbauten, Durchmesserwechseln oder Kontrollarmaturen. Die sogenannte integrale Rauheit beinhaltet sowohl kontinuierliche als auch lokale Verluste und ist Gegenstand der Modellkalibrierung.

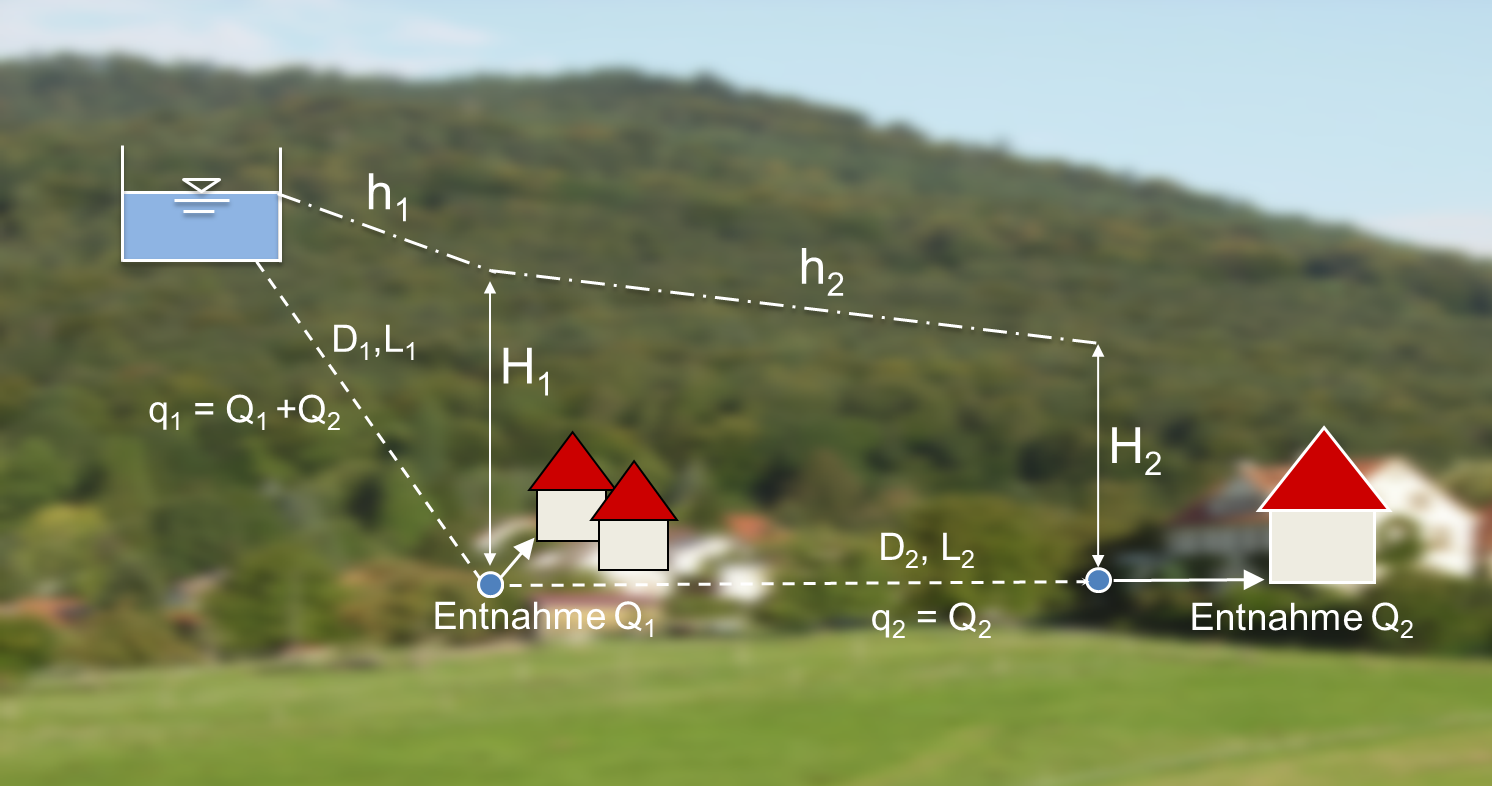

Neben der Rauheit bestimmen die Fließgeschwindigkeit, die Rohrlänge und die Temperatur des Wassers den Gesamtdruckverlust entlang eines Leitungsabschnittes. In der folgenden Abbildung ist die Situation unter Entnahmen Q1 und Q2 dargestellt.

Der Durchfluss in den Rohren q1 und q2 berechnet sich zu:

q2 = Q2

q1 = Q1 + q2 = Q1 + Q2

Aus den Durchflussmengen lassen sich die Fließgeschwindigkeiten berechnen. Dazu wird zunächst die Fläche des freien Fließquerschnitts benötigt. Diese ist bei kreisrunden Rohren aus dem Rohrinnendurchmesser berechenbar über:

und

.

Die Fließgeschwindigkeiten ergeben sich dann durch Division der Durchflussmenge durch die Querschnittsfläche:

und

Der jeweilige Druckverlust kann nun aus den Größen, Fließgeschwindigkeit v, Rauheit k, Rohrlänge L berechnet werden. Außerdem spielt die Viskosität des Wassers, die von der Wassertemperatur T abhängig ist, eine Rolle. Die Berechnung ist auf Grund der Nichtlinearität der Druckverlustgleichung etwas aufwendiger und detailliert im Kapitel zur Vertiefung des Grundlagen beschrieben:

und

Aus den nun bekannten Druckverlusten sowie der bekannten Höhe des Wasserspiegels im Behälter HB können die Druckhöhen H1 und H2 an den Entnahmestellen berechnet werden (Als Bezugsniveau wurde dazu die Rohrachse von Leitungsabschnitt zwei gewählt, beide Entnahmestellen haben die selbe geodätische Höhe):

und

Das Beispiel beinhaltet bereits die wesentlichen, auch für die Rohrnetzberechnung großer Systeme gültigen, grundlegenden Prinzipien:

1. Kontinuität (Massenerhaltung): Die Summe der Zu- und Abflüsse an den sogenannten Knoten muss insgesamt 0 ergeben. Da es sich um ein geschlossenen System handelt und es sich um einen stationären (gleichbleibenden) Fließzustand handelt, muss die Menge, die in den Knoten hineinfließt, auch wieder herausfließen. Das wird ausgedrückt durch:

q2 - Q2 = 0 (Mengengleichgewicht am Entnahmeknoten Q2)

q1 - Q1 - q2 = 0 (Mengengleichgewicht am Entnahmeknoten Q2)

![]() Das Vorzeichen gibt an, ob es sich um einen Zufluss zum Knoten (+) oder einen Abfluss (-) handelt.

Das Vorzeichen gibt an, ob es sich um einen Zufluss zum Knoten (+) oder einen Abfluss (-) handelt.

2. Energieerhaltung (Kontinuität, Bernoulli-Gleichung)

Die hier dargestellte Form stellt eine Vereinfachung dar, eine detailliertere Darstellung der Bernoulli-Gleichung ins im Vertiefungskapitel zu finden.

3. Druckverlustberechnung

Zur Berechnung der Reibungsdruckverluste im Rohr wird auf das Vertiefungskapitel verwiesen.